曹吉岡|長城組畫之二 |1992|155 x 210cm|布面油畫

曹吉岡

至簡與空無間的廣闊天地

撰文 陳玟妤、林志鴻 圖版提供 曹吉岡、Bluerider ART

問:起初為何會受到藝術吸引,進而走上專業的學習道路?你曾在中央美術學院油畫係就讀,美院的學習對你的創作留下哪些深刻的影響?

答:最初會被藝術吸引可以說是受到家庭的影響。我的父母都從事和藝術相關的工作,所以我從小就喜歡畫畫,後來也順利考入美院專門學習繪畫。當時的美院主要教授造形、色彩,在這兩方面給我打下了比較紮實的基礎。這些基礎在我現在的風景畫中仍然發揮著相當重要的作用。

問:你是如何逐漸摸索出屬於自己的視覺語彙呢?你的創作曾經歷過哪些階段性的轉變?

答:從美院畢業後到現在,我的創作大致經過幾個階段,首先是純粹的現實主義油畫創作,這個時期以描繪長城的風景畫為主。 「長城」系列的想法很簡單,因為喜歡廢墟和一些比較荒涼的風景,所以便也很自然地選擇了長城這個題材,畫了5、6年。我不會去表現過於完整的長城,而是選擇呈現完全的廢墟,而我畫長城時已經有罩染的手法在裡頭。

第二階段是上世紀90年代初,我希望在繪畫語言上有所轉變,所以開始嘗試把中國山水畫的意味融入鉛筆劃和油畫風景當中。第三階段,則是用丙烯顏料逐漸替代油畫顏料,水性材料的丙烯比油畫顏料更於產生水墨的氤氳氛圍,所以我油畫畫的少了。後來我參加了中央美術學院油畫系材料工作室的學習,在此學習中,我接觸到「坦培拉」。坦培拉是一個翻譯詞,即「Tempera」的譯音,有混和、攪拌之意。它是用油和水兩種材料攪拌和成一種媒介,而用這種媒介來畫的畫就稱為坦培拉繪畫。坦培拉繪畫媒介也分幾種,其中雞蛋坦培拉是最常使用的一種材料,所以一般認知中坦培拉大多指這種蛋彩坦培拉。總之,我從此開始把坦培拉作為唯一的繪畫材料,這是第四階段。

問:你提到,在接觸坦培拉後,它成為你日後重要的創作媒材。坦培拉是源於西方傳統的古典技法,同時它也十分複雜,你從中看見了怎樣的特色?它又如何傳遞、表現你一直以來對繪畫的思考?

答:坦培拉最早可以追溯到西元前,但後來在繪畫發展下逐漸被更為方便的油畫取代,成為一種基本已不再有畫家使用的古老的繪畫材料。然而,我卻著迷於它所帶有的一種近似於宋代汝窯瓷釉般的質地,這種美感已逐漸被人們遺忘,但我發覺這種含油的水性材料,它既有堅固性卻又有流動性,因此事實上只要稍加改造,就可以成為風景與山水之間理想的中介。於是,我通過改進這個繁複的歐洲繪畫技法,化解其原先的觸感,它便成為我一直以來主要的創作手段。

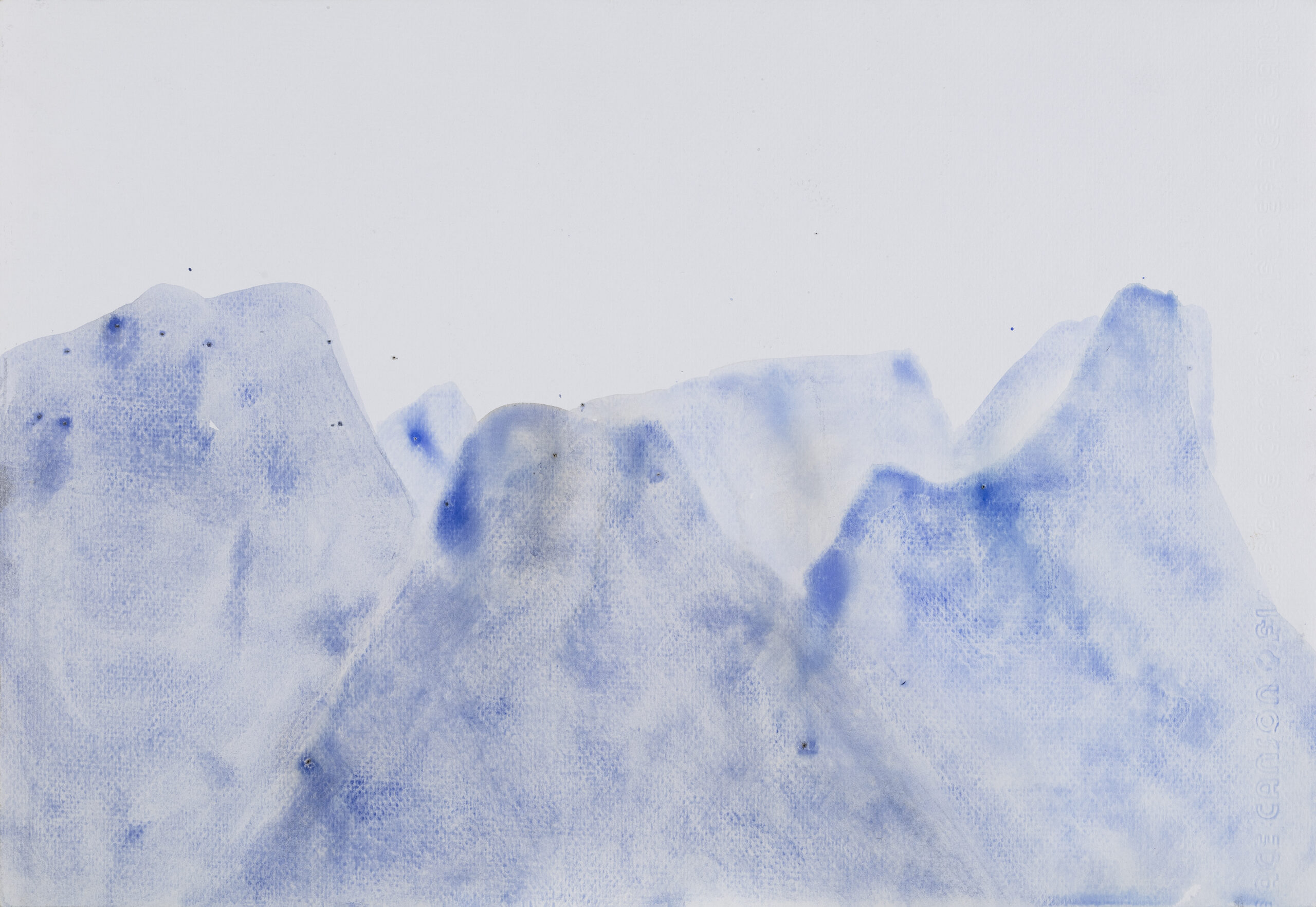

從玉石到宋瓷的玉質感,不同於西方古典的油質光感,也不同於傳統水墨的墨光,不同於當代單色畫的單一性,而是溫潤而安寧,彷彿帶有靈量的觸感,能凝聚現代人渙散的心魂。因此,當「坦培拉」遇見「山水」,傳統山水畫的文化圖像記憶都有待於以當代的感知方式加以重建。近年我還有一些水彩的嘗試,或許在未來我會結合這兩種材料同時使用。

曹吉岡|幽燕古道|1994|240×110cm|紙上鉛筆

曹吉岡|眾山集1|2023|27 x 34 cm (framed: 50.5 x 60.5cm) |紙上水彩

問:從早期創作開始,你的作品便多以「風景」為主要描繪的內容,為何特別偏好風景題材?你如何看待風景畫與山水畫的區別?山水畫與抽像畫之間有何共鳴或不同之處?

答:畫風景畫是一種比其他題材的創作更自由的工作,可以更少地被人為的因素干擾,也因此可以將一切想要表達的思想、情感、觀念隱含其中,而不易為人所察覺,在面對自然、描繪自然的同時,亦可以個人的獨特方式回歸自然。

我大概是在上世紀90年代初開始做風景的山水化嘗試。風景畫描繪的是帶有情感的客觀自然,但自傳統以來,山水畫表現的通常是一個理想世界;和抽像畫相較,山水畫與抽像畫都是由主觀意識主導,不同的是山水畫借助於具象,抽像畫則不必。我在近幾年的作品中已經不再刻意保留山水或水墨的特徵了,取而代之的是造形的極簡化和平面化。景、境、氛圍,三者是不規律地、交替地出現在我創作的思考當中。

問:你在2012年創作了一幅寬4公尺、長7.2公尺的坦培拉鉅作〈廣陵散〉。 《廣陵散》是魏晉時期竹林七賢之一的嵇康在行刑前彈奏的最後一曲。當初創作這件作品時你的構思為何?嵇康的生命故事或思想在作品中像徵著怎樣的意涵?

答:〈廣陵散〉是我唯一一張與歷史有關聯的風景創作。我在登雲台山的主峰朱萸峰時,想到了竹林七賢曾經在那一帶有過足跡,我想到古代文人的風骨,尤其嵇康和他的 《廣陵散》。因此,我畫雲台山時不是單純地描繪自然,畫中典型的雲台山的山峰象徵著中國文人曾經有過的精神高度,而名稱「廣陵散」則意味著這種精神已成絕響。

問:除了在〈廣陵散〉一作呈現你對文人精神之反思,你也曾以元代詩人倪雲林「花不開、水不流」的寂寞境界作為創作表現上的嚮往,這樣的境界蘊藏怎樣的精神價值?你認為「留白」對古今觀眾而言,意境/用意是否相同呢?

答:倪雲林的寂寞境界是我的起點,繼續前行便進入「無人之境」了,沒有了人、何來寂寞?雖然不能以此超越倪瓚,但卻可以創造出倪瓚未曾表現過的荒寒與虛空。 「留白」在古今都意味著著無為,只是今人「留白」的空間要更為廣闊。

曹吉岡|寂寥的灰色|2023|160 x 300 cm|亞麻布坦培拉

問:創作至今數十年,你從精湛嫻熟的寫實油畫,到嘗試在作品注入山水意蘊,在山水化的風景畫中又加以透過媒材的轉變進行探索,視覺風格亦由氤氳詩意、磅礴震撼到極簡寡淡,這次於Bluerider Art上海•外灘舉辦的最新展覽「天徑」,你希望為觀眾帶來怎樣的作品?

答:這次「天徑」展覽中呈獻的作品是我最近兩年來的新作。這些新作和以前的作品相比有明顯的「去山水化」的特點,或者說所謂「東方」的意味已隱含在那些簡之又簡的形狀之中了。以前我做風景的山水化研究,自從2020年台北個展開始,我作品的畫面就逐漸傾向於簡約和單純,是否有水墨和山水的意味變得不再重要。如何在畫面上減去更多的東西,是我目前關注的重點。減去一切可以減掉的東西,留出更大的空間,這個空間就是我特別想和觀眾分享的。