看展覽 Exhibition

展場照片

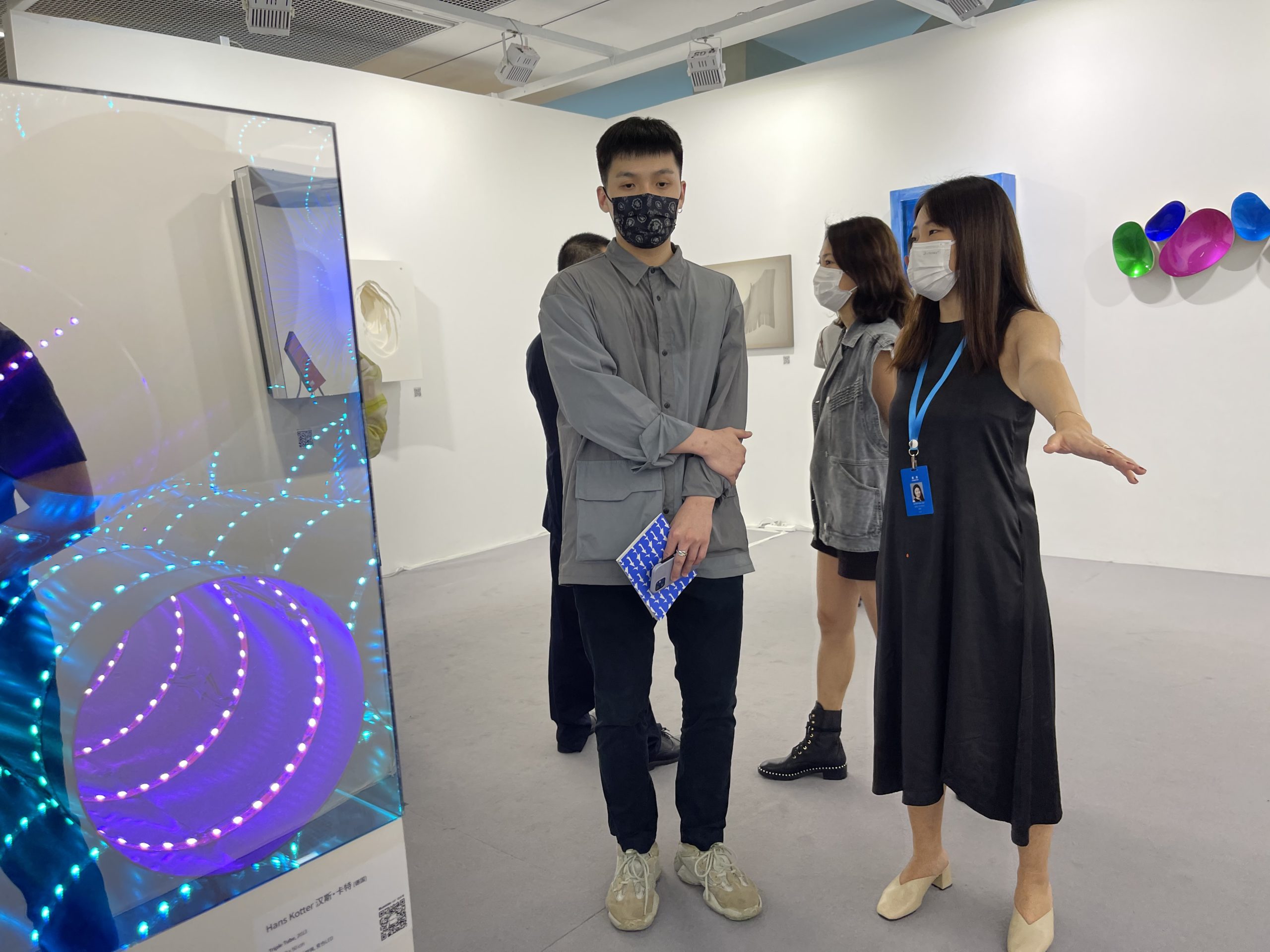

首日現場照片

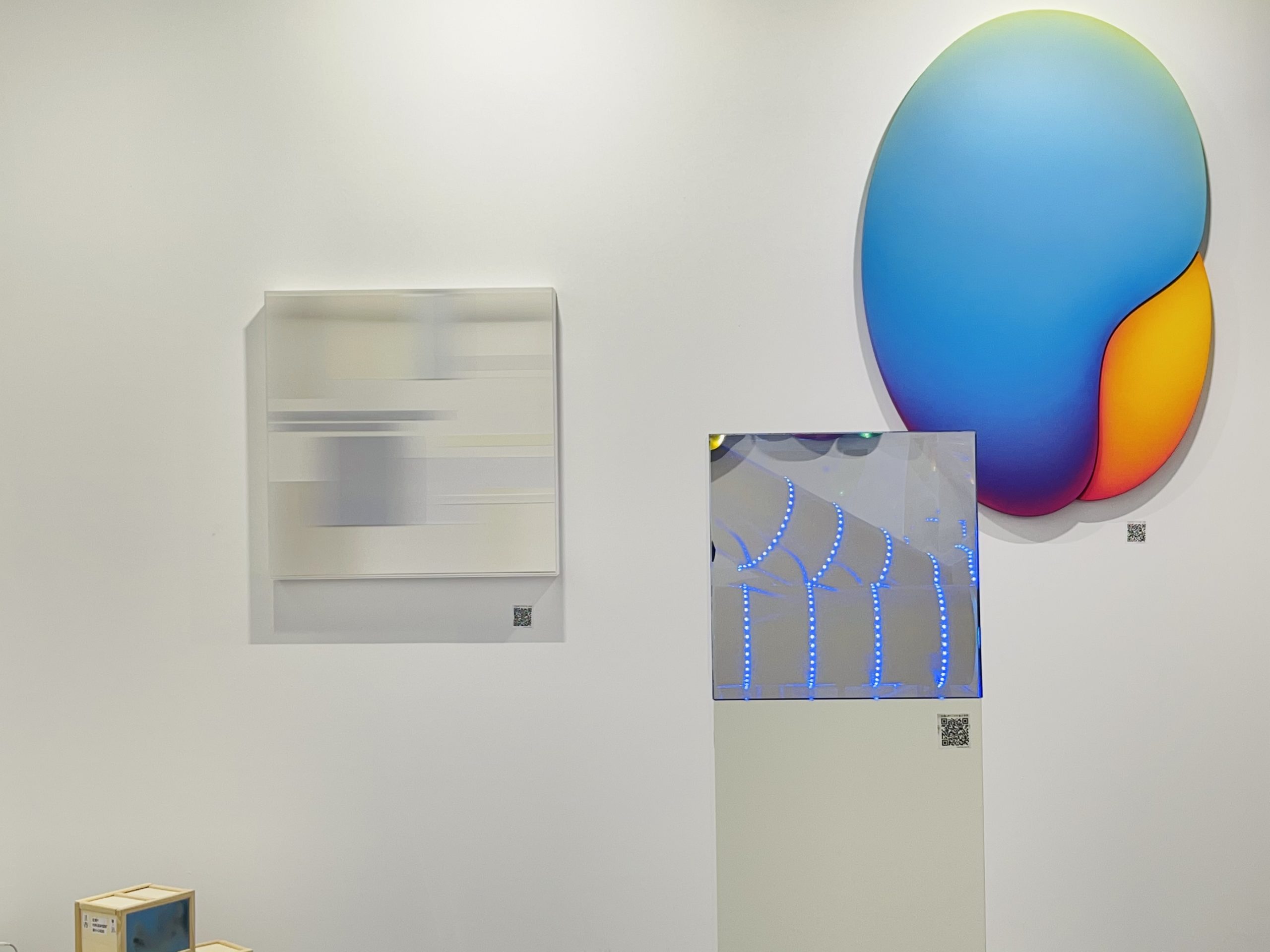

Bluerider ART將於本月底參展首屆DnA SHENZHEN設計與藝術博覽會,以“Spectacular Media異媒材”為主題,推出代理歐洲藝術家馬克(Marck),漢斯・卡特(Hans Kotter),威利・希伯(Willi Siber),雷諾・奧德霍恩(Reinoud Oudshoorn),安格拉・格萊札(Angela Glajcar)等重量級作品。 Bluerider ART創始人王薇薇 Elsa Wang 表示,首屆DnA SHENZHEN設計與藝術博覽會以藝術與設計、質精為特色,在粵港澳大灣區生活圈,特別是深圳這個高度商業發展城市,會擦出什麼樣火花,令人期待。

在此次的主題策展中,Bluerider ART展示藝術家運用錄像雕塑、燈光、紙、鐵等不同媒材,對跨越傳統媒材,在視覺、感知、風格的探索,構建新的語言和介質表達,創建精神和物質的空間體驗和精神領域。這些重要而成熟的作品,將在展場為觀眾們帶來一場多元的視覺盛宴,從錄像雕塑激發的情緒共鳴,到光和紙藝術重塑的新的場域氛圍;從木材質雕塑演繹的華麗和靈動色彩,到鋼鐵幾何構件搭築的無限感知空間。 Bluerider ART希望帶領觀眾從多媒材中發掘藝術潛在的力量。

看作品 Works

Hans Kotter 漢斯・卡特|Triple tube|2013|160x50x50cm|1_1+1AP| Mirror, wood, plexiglas, LED color change

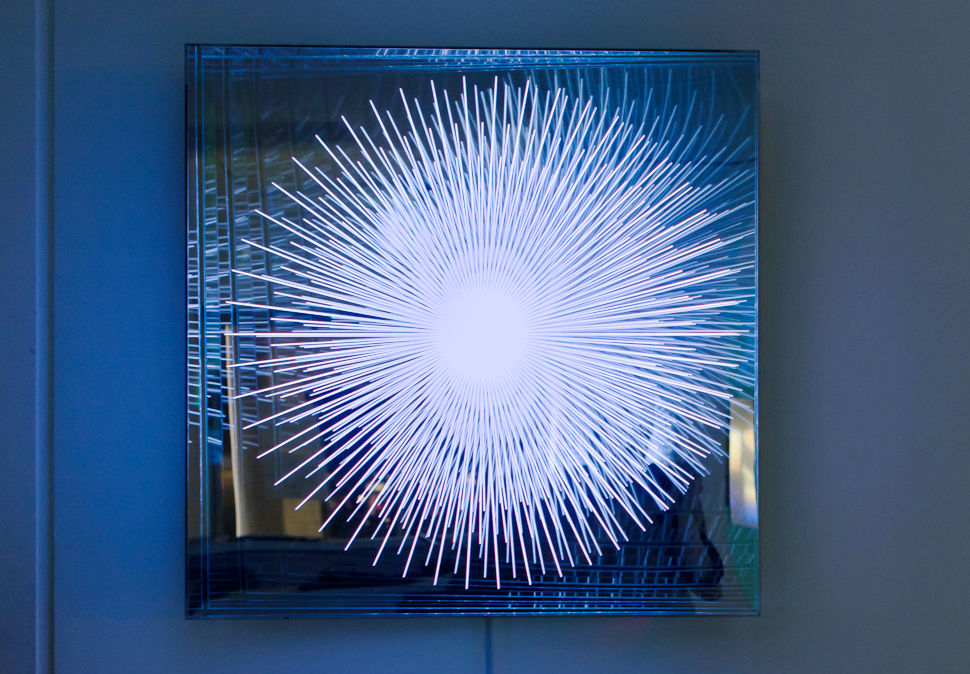

Hans Kotter 漢斯·卡特(德國, b.1966),作品中的生命力來自於自身與材料之間的對話與互動,他曾提及自己的藝術創作之路是從「繪畫」開始,經過「攝影」才進展到當下的「光之雕塑」。創作靈感來自於真實的生活,使 用油、水、壓克力、LED、有機玻璃、不銹鋼、霓虹燈等材料創作,因為這些物質對於光的反應,都不盡相同。如同一位「白晝與黑暗的光行者」,Hans Kotter漢斯·卡特運用光的結構,將觀眾的視線拓展到新的高度。在白晝中,極簡雕塑呈現著純粹、乾淨的極緻美感。而在黑暗中,是一種具世俗洞察力的隱喻。白晝與黑暗中竄流的光徑,允諾每個人勇於詮釋的自由。此次展出的作品Explosion將光物化,抓住宇宙自然起源的瞬間,也接取現實殞落的燎原星火,吸引觀眾進入空間錯覺和無限延伸的幻象。 Kotter 卡特利用光線的對比與錯動,產生閃爍、流動、旋轉、放射運動,充分展現藝術創作技術的精準度,而精心設計的光線及動態,更引導人們進入目眩神迷的精神之旅,挑戰觀者自由想像、體驗雋永的光之奇觀。

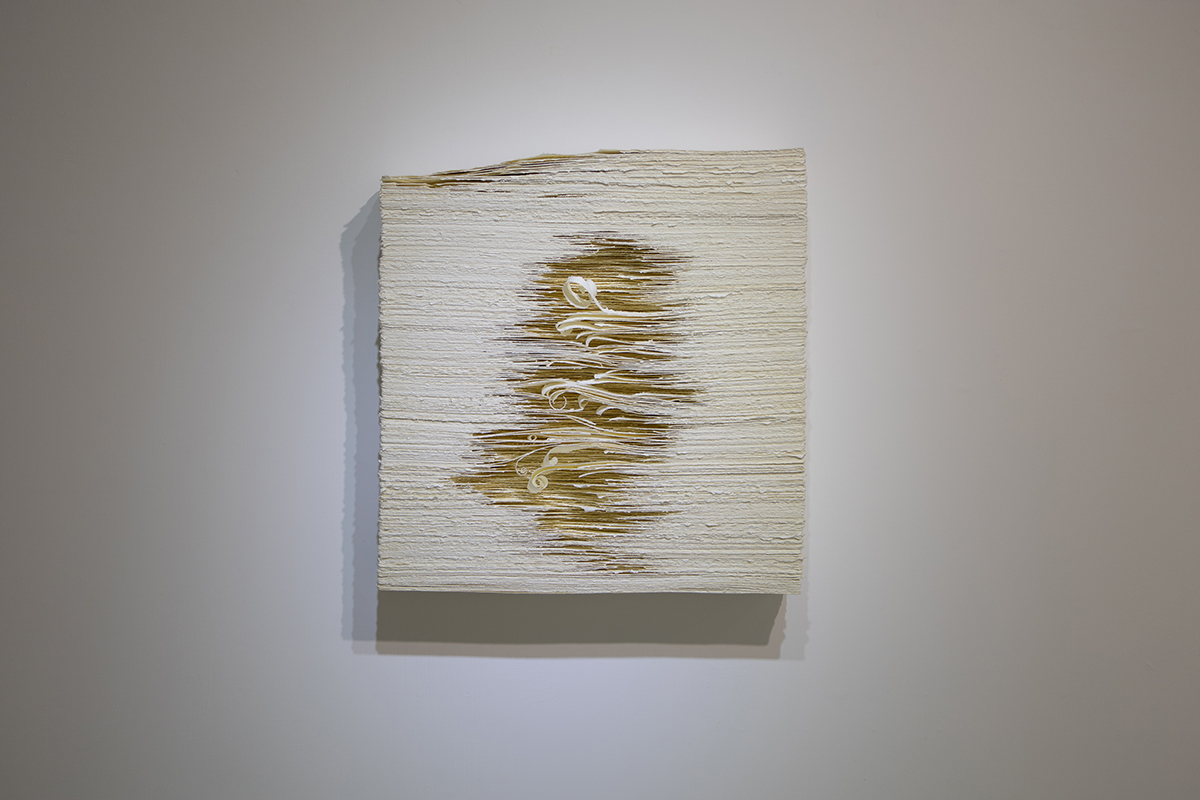

Angela Glajcar 安格拉・格萊札|Terforation|66×45.5×20.5cm|2019|Torn 200g paper, metal and plastic mount

Angela Glajcar 安格拉・格萊札(德國, b.1970),以紙為創作媒材,顛覆傳統、並透過紙作品本身的質量色系、重新構築光影變化及空間場域氛圍。做為一位前衛雕塑家,她過去以鋼鐵、木質或玻璃纖維等材料主要創作,近年則專注在使用「紙」 的材質來創作。她的創作理念,除了 探索紙這個媒材,具有顛覆傳統及其構築空間的雙重特性,透過紙作品本身,帶來的質量色系 、改變空間光影變化及氛圍。她使用特殊紙,跳脫傳統對紙細膩、柔軟的觀念,筆直銳利的邊緣,呈現幾何塊面及延伸性畫面,也讓原有空間創造出新的想像。展出的場域,不只限於美術館等公共空間,也在其它讓藝術對象具有特殊意涵的空間,像是教堂與紀念館,她的作品改變觀者在這些特別空間的觀看方式,產生奇妙的視覺體驗,雖是非宗教性的雕塑,卻能從空間中產生嶄新的視角觀點、令雕塑展現特有的多重能量。同時,紙作為材料,吸收了周圍環境的光 與色,因溫濕度產生捲曲,擁有一種暫時性的變化,Glajcar 讓紙自由地飛翔在空間中,綻放它的姿態及溫暖

Reinoud Oudshoorn 雷諾・奧德霍恩|G-11|2011|151 x 151 x 76 cm|Iron ( 8 parts leaning )

Reinoud Oudshoorn 雷諾・奧德霍恩(荷蘭, b.1953),以構築空間的極簡雕塑著稱,主張「雕塑應創造比作品本身更大的空間」,「消失點」是每件作品的開端,盡情延伸空間表述的可能,由線延展成面,再由面砌出空間的存在。他關注空間的創作,靈感來源於自己家鄉的氛圍,地景、薄霧、海岸線的形狀,並用中性的牆壁或是地板上作為他創作的空間。 Reinoud Oudshoorn的雕塑作品給予有形物體的有限性或是無形物體的永恆性,整體散發出一種讓人沉思的氛圍及讓人進入到冥想的境界,像雪花般小碎片黏著在窗邊的寧靜。他的作品削弱了現代雕塑的特質-量體感、材質、現實的美,他的計算成了再現與幻覺,企圖在雕塑及非雕塑之間走出一條自己的路。

Marck 馬克|Balance No.2|2021|150x30cm|Ed.10|LCD screen and mixed media

Marck 馬克(瑞士, b.1964),瑞士著名 Videosculpture 錄像雕塑藝術家 Marck以其獨創結合錄像與雕塑手法,巧妙述說女性面臨的社會框架。特殊的表現手法及跨文化的內容,使其展出遍及世界各地,受眾多而廣泛的收藏。 Marck的作品看似以女性為主體,實際上則是以其作為社會縮影的代表,與框架的衝撞更探討著有形與無形的束縛,喚起觀者心中的共鳴。作品無法被單純定義為錄像與雕塑的結合,更像虛實的一體呈現,由出演的排序、影片拍攝的精確定位,「錄像的目的不是敘述一個故事,而是激發觀眾的情緒」,滲入我們習以為常的生活,以動態的畫面觸撥我們觀看雕塑的思維,同時也築起多媒體素材,至動力機械和雕塑的手工製作。錄像雕塑以全新的形式,揉合影像的平面表述與雕塑的空間意義,不僅闢出錄像創作的新道路,也再擴張觀者的感官體驗。此次展出的Balance No.2結合影像與重力裝置,女子在不斷搖擺的屏幕中試圖保持平衡,令觀眾在錯視中引發焦慮不安又好奇不已的情緒。

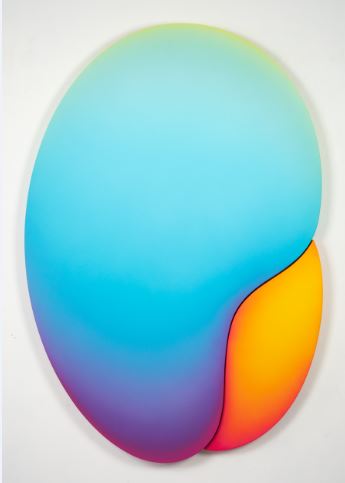

Willi Siber 威利・希伯|Wood wall object|Dimension variable| Wood, chrome enamel

Willi Siber 威利・希伯(德國, b.1949),創作不僅承襲巴洛克藝術的流動性、戲劇性和華麗的視覺效果,並帶入當代的視角。曾說”我的創作源於改變”的Siber,擅以木質、鋼與環氧樹脂、探索物質可塑性,令他感興趣的非僅材質的美感表現,而是突破媒材設限不停止的研究、驗證與推翻既定的認知,而色彩的玩味更突出其簡練風格。

Hans Kotter 漢斯・卡特|Explosion|60 cm x 60 cm|2014|7_8+2AP|Metal, LED, DMX-Controller and Plexiglas

Angela Glajcar 安格拉・格萊札|Paperwall| 56x54x10cm|2015|Torn 400g paper, screwed and glued

Marck 馬克|Waterfall|2021|65x107x18cm|AP/10|Mixed media

Nick Veasey 尼克・維西|Front Lacing Stay, 1780-1789 from the fashion collection Victoria _Albert Museum|September 2016|Ed.1_25| 841x594mm|Wool Delaine Fabric

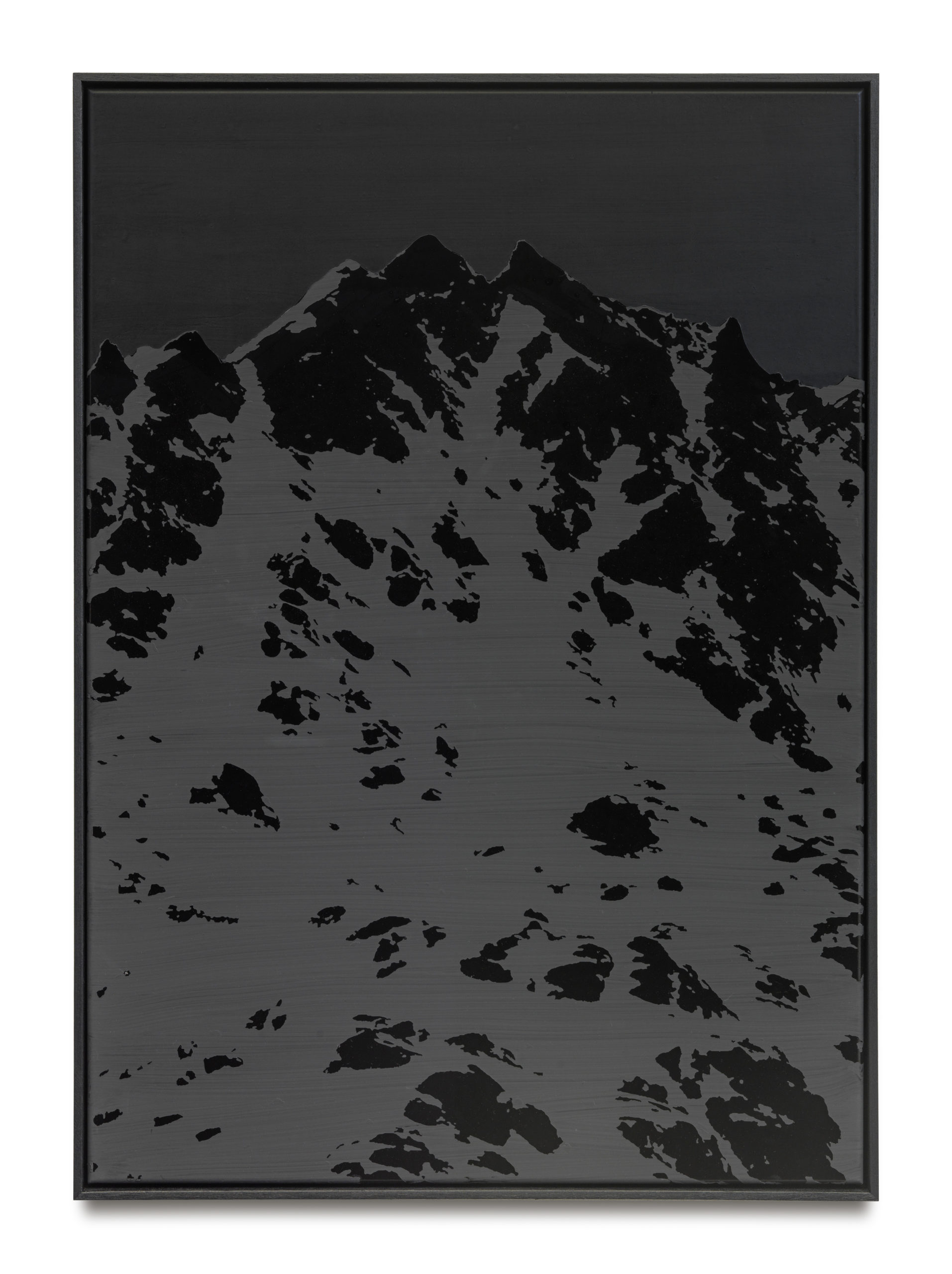

Sven Drühl 斯芬・杜爾|SDCGT II black|2019|85 x 60 cm|Lacquer on canvas

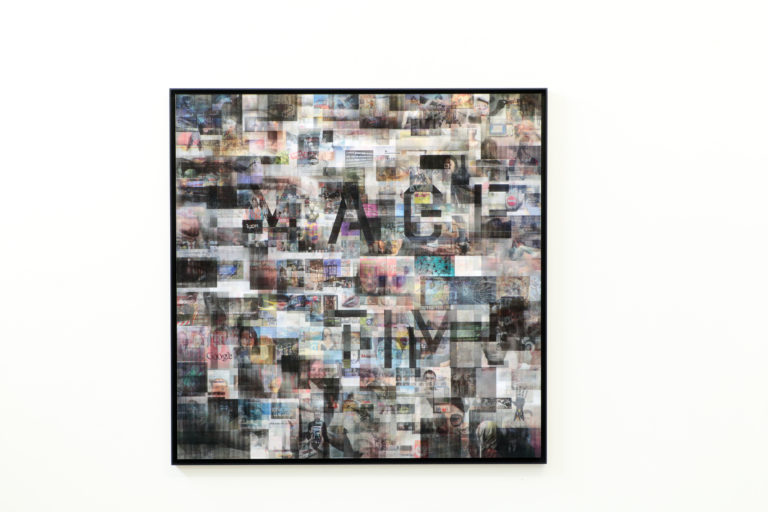

Pascal Dombis 帕斯卡爾・多比斯|Image Is Time|110x110cm|2018|Lenticular pirnt aluminum composite

Caro Jost 卡蘿・傑斯特|Ainmillerstrasse 36, München, March 23, 2018 (former studio of Wassily Kandinsky & Gabriele Münter) |2018|60 x 50 x 8 cm|Streetprint on canvas

Jan Kaláb 楊・克拉|South Plasma|140x95cm|2020|acrylic on canvas

Christiane Grimm 克里斯蒂安・格琳|Pearl light I|2021|80x80x10cm|mixed media and acrylic glass

Marck 馬克|Transport Crates(Mini)|2021|17x19x25cm|Ed.288|Mixed-media

藝術家 Artist

Willi Siber 威利・希伯

(German, b. 1949)

Willi Siber(德國,1949年生)以實驗性創作著稱,擅以木質材料、鋼與環氧樹脂(epoxy),探索物質可塑性之美學,而色彩的覆蓋更玩味其簡練風格的表現。展覽經歷遍及歐美的Siber,不僅在 Art Cologne、Art New York、Art Miami等世界重點藝博數度展出,作品更獲德國聯邦議院(Deutscher Bundestag)、德國駐阿根廷大使館、德意志銀行(Deutsche Bank)、斯圖加特國立美術館(Staatsgalerie Stuttgart)與德國辛根市立美術館(Städtisches Kunstmuseum Singen)、私人美術館Kunstwerk(Alison and Peter W. Klein Collection)與Museum Ritter(Marli Hoppe-Ritter Collection)等永久收藏。

Reinoud Oudshoorn 雷諾・奧德霍恩

(Netherland, b. 1953)

Reinoud Oudshoorn 荷蘭當代極簡藝術家,畢業於荷蘭阿爾特茲藝術大學(AKI),現 居住創作於阿姆斯特丹,執教於荷蘭皇家藝術學院。Reinoud Oudshoorn 以構築空間的極簡雕塑著稱,主張「雕塑應創造比作品本身更大的空間」,「消失點」是每件作品的 開端,盡情延伸空間表述的可能,由線延展成面,再由面砌出空間的存在。展覽經歷遍 及歐美,曾於阿姆斯特丹市立博物館(Stedelijk Museum),佛多爾美術館(Museum Fodor)展出。作品於阿姆斯特丹市立美術館(Stedelijk Musuem Amsterdam)、荷蘭 AkzoNobel Art Foundation、荷蘭銀行(ABN AMRO)、德國私人美術館(Sammlung Schroth)等永久收藏。

Hans Kotter 漢斯・卡特

(Germany, b. 1966)

出生於德國巴伐利亞邦,就讀紐約藝術學院(Art Students League of New York) 畢業於慕尼黑媒體設計學院。現創作居住於柏林。 2004年被授予「德國巴伐利亞文化獎」Bavarian Culture Award, E-ON藝術建築領域獎項。 Kotter以燈光雕塑裝置創作為人所知。曾任德國斯圖加特國家藝術與設計學院講師,2014年獲得德國國際Unna燈光藝術中心的國際燈光獎項提名。德國著名藝術史學家Kai-Uwe Hemken 評論Hans Kotter 漢斯·卡特作品:「Kotter 卡特為觀者提供了作品的維度,是批判性、自我反省、與洞察導向,同時重新呈現了現代主義的基本烏托邦。」Hans Kotter 漢斯·卡特目前持續在各國博物館展出,包括德國里特博物館、英國倫敦Kinetica博物館、德國科隆應用藝術博物館、德國科隆MAKK博物館..等。作品由意大利TARGETTI光之藝術典藏、德國立陶宛博物館、德國聯邦議會等眾多機構永久收藏。

Marck 馬克

(Switzerland, b. 1964)

瑞士著名 Videosculpture 錄像雕塑藝術家 Marck,現居住與創作於蘇黎世。曾說「錄像雕塑是四十歲後的搖滾樂」,其獨創結合錄像與雕塑手法,巧妙述說女性面臨的社會框架。特殊的表現手法及跨文化的內容,使其展出遍及世界各地,受眾多而廣泛的收藏,包括美國波士頓美術館(Museum of Fine Arts, Boston)、 韓國鬥山藝術中心、土耳其伊斯坦堡藝術中心、韓國私人美術館 KOO HOUSE等等。

Marck 的作品看似以女性為主體,實際上則是以其作為社會縮影的代表,與框架的沖撞更探討著有形與無形的束縛,喚起觀者心中的共鳴。作品無法被單純定義為錄像與雕塑的結合,更像虛實的壹體呈現,由出演的排序、影片拍攝的精確定位,「錄像的目的不是敘述壹個故事,而是激發觀眾的情緒」,滲入我們習以為常的生活,以動態的畫面觸撥我們觀看雕塑的思維,同時也築起多媒體素材,至動力機械和雕塑的手工制作。錄像雕塑以全新的形式,揉合影像的平面表述與雕塑的空間意義,不僅辟出錄像創作的新道路,也再擴張觀者的感官體驗。

Angela Glajcar 安格拉・格萊札

(Germany, b. 1970)

於紐倫堡美術學院取得藝術學士學位,現居住創作於德國。Glajcar 以紙為創作媒材,顛覆傳統、並透過紙作品本身的質量色系、重新構築光影變化及空間場域氛圍。其作品在許多知名大型公共藝術展出,如:科隆聖彼得大教堂、法蘭克福市文化部、傑克遜維爾當代藝術博物館、美因茨古騰堡博物館等大型場域,展現媒材極大的適應性、及改變空間氛圍的能力。作品永久收藏於美國傑克遜維爾當代藝術博物館、德國威斯巴登博物館、德國美因茨藝術與科學中心和奧地利的漢滕施密特家族等。

Nick Veasey 尼克・維西

(British, b. 1962)

國際知名X光藝術家 Nick Veasey,藉由獨特X光穿透本質,揭示表面下隱藏的面貌,幽默而頑童式探索人事物內在的本質。 Veasey在世界各地擁有豐富展出經歷,作品登上時代雜誌封面,曾受邀TED talk演講,2017年於V&A年度特展”Balenciaga: Shaping Fashion”展出受邀拍攝的古董服飾;2018年更於全球最大攝影博物館,瑞典知名攝影美術館Fotografiska舉辦大型回顧展,並獲英國皇室威廉王子王妃及瑞典王儲親臨觀展。作品有豐富館藏紀錄,收藏於英國V&A博物館、美國舊金山現代藝術博物館、美國時尚設計學院美術館、德國BMW博物館、英國國立科學與媒體博物館、瑞士應用藝術設計博物館…等,並為英國V&A美術館拍攝重要館藏古董服,跨界合作對象包括Louis Vuitton、United Airline、Balenciaga等等。

Pascal Dombis 帕斯卡爾・多比斯

(French, b. 1965)

法國國立里昂應用科學學院主修工程科學學位,美國波士頓塔夫茨大學修習電腦藝術。現居住及創作於巴黎。出身工程及電腦科學的Pascal Dombis為法國知名數位藝術家,90年代開始利用電腦演算法作為創作手法,透過撰寫簡單的程式編碼,讓電腦進行重複性運算,操作不同變項而產出不同的視覺影像,透過立體光柵的疊合,作品呈現特殊未來感。Dombis有豐富的國際展覽經歷,包含巴黎大皇宮(Grand Palais)「藝術家與機器人」展,55屆威尼斯雙年展官方衛星展「Noise」,法國文化部於巴黎皇家宮殿(Palais Royal)委託客製現地計畫「Text(e)s~Fil(e)s」,巴黎白晝之夜(La nuit Blanche),義大利阿克里當代藝術博物館等。作品由台灣國巨基金會,布達佩斯美術館、日本大型企業Seiko Epson Corp. Canon Inc.,韓國大邱美術館等重要機構永久收藏。

Caro Jost 卡蘿・傑斯特

(German, b. 1965)

慕尼黑大學法律學院及慕尼黑藝術學院畢業,現居住及創作於慕尼黑。每個藝術家都有自己喜歡的藝術家,然而將這種鍾愛在自己的作品中表露無遺的,就是來自德國慕尼黑的藝術家 Caro Jost,長期追溯以慕尼黑為大本營的抽象表現主義為主題創作。她的創作關於時間、空間及事件,另一成名系列Streetprints,造訪全球超過70個地點,將在街頭採集的痕跡烙印在畫布上。作品曾在紐約MoMA、紐約 Chelsea Art Museum、威尼斯 Guggenheim Collection等機構展出、並獲MoMA Library collection (The archives of MoMA, NY) 、Chelsea Art Museum (NY) 、Museum of the City of Munich等多間國際重要藝術機構永久收藏。

Sven Drühl 斯芬・杜爾

(German, b. 1968)

PhD in Art Science 德國法蘭克福歌德大學藝術博士,於歌德大學及德累斯頓美術學院任客座教授,現居住創作於柏林。他同時也是當代藝術雜誌《KUNSTFORUM International》的客座編輯,與策展人Christoph Tannert共同出版選集《Berlin.Status》。Drühl曾獲德國大眾基金會、柏林Rohkunstbau國際當代藝術展覽、紐約Pollock Krasner基金會的重點支持藝術家項目。曾於重要美術館展出,包括波蘭克拉科夫當代藝術博物館(MOCAK) 、卡爾斯魯厄當代藝術媒體中心、羅馬尼亞國立藝術博物館,作品獲柏林現代藝術博物館(Berlinische Galerie)、德意志銀行、安聯集團 (Allianz)等永久收藏。

Desire Obtain Cherish 強納森・保羅

(American, b. 1975)

藝術家 Desire Obtain Cherish,畢業於紐約知名藝術學校 Parsons School of Design,擁有廣告和藝術理論背景。混合了街頭藝術、普普藝術與挪用的創作手法,他利用諷刺性的商業符號企圖驅動社會議題的討論。知名媒體 BLOUIN ARTINFO 形容他是「用最美麗與刺激的藝術外表、來包裝社會的良知」。從 DOC的別名也可以看出他的藝術信仰: 渴望、獲得、珍惜。活耀於紐約各大藝博會,曾在威尼斯雙年展、紐約Saks 第五大道百貨公司等展出。作品獲紐約文華東方酒店集團、NBA知名球星Dirk Nowitzki及Andrei Kirilenko、知名對沖基金執行長Joseph and Diana Dimenna、邁阿密房地產總裁Gilbert Benhamou及F1 賽車總裁 Bernie Ecclestone等重要機構與私人收藏。

Christiane Grimm 克里斯蒂安.格琳

(Germany, b. 1957)

畢業於斯圖加特大學Universität Stuttgart建築所。她的創作被稱為「不插電的動態光影」。多年來她持續實驗研究光線、色彩、空間,與特殊玻璃、壓克力等材質的特性結合,有系統地、精確地、處理分層感知色彩,讓物理光線影響著圖像的具體性,作品隨著光線變化、觀看位置不同,顯示立體漸層以光作畫。作品於德國 Museum Ritter、Wilhelm Hack Museum 展出並獲頒 The public’s choice award 獎項。獲德國海德堡市政府、德意志銀行,以及眾多私人美術館Das Kleine Museum、 Kunsthalle Würth、私人機構PwC資誠聯合會計事務所…等永久收藏。

Dylan Martinez 迪倫・馬汀尼茲

(USA, b.1985)

美國波爾州立大學藝術碩士,主修玻璃創作。以玻璃探索媒材和視覺互動,透過光、空間與形體的變化衝擊觀者的視覺經驗。榮獲多項國際競賽獎項、米蘭國際藝術玻璃與設計競賽創新獎、匹茲堡玻璃中心首獎等。