(Germany, b. 1974)

出生於德國慕尼黑,BFA洛杉磯藝術中心設計學院畢,曾任教柏林藝術大學、漢堡應用科學大學和萊比錫美術學院,現居住創作於柏林。作為一位突出的圖像敘事藝術創作者,他選擇研究圍繞著人的各種層面,利用當代繪畫的視覺語言,展現批判敘事與平行現實幻境。於歐洲各大城市倫敦、柏林、斯圖加特、奧斯陸、紐約美術館展出,作品獲紐約知名收藏家族(Hort Family)、德國 Sammlung Philara 博物館、德國法蘭克福德意志聯邦共和國國家銀行等,眾多公私立機構永久收藏。

2019 Pinakothek der Moderne, Munich, Germany(德國現代藝術陳列館)

2019 `Inside the Outside´, UN Headquarters, New York (紐約聯合國總部)

2018 `Die Evakuierung des Himmels´, Kunsthalle Erfurt, Erfurt (愛爾福特藝術館)

2019 “The three princes of serendip” Kunstsammlung Neubrandenburg (新勃蘭登堡藝術收藏)

2017, Ecce Creatura Groupshow, Kallmann Museum, Ismaning (卡爾曼博物館)

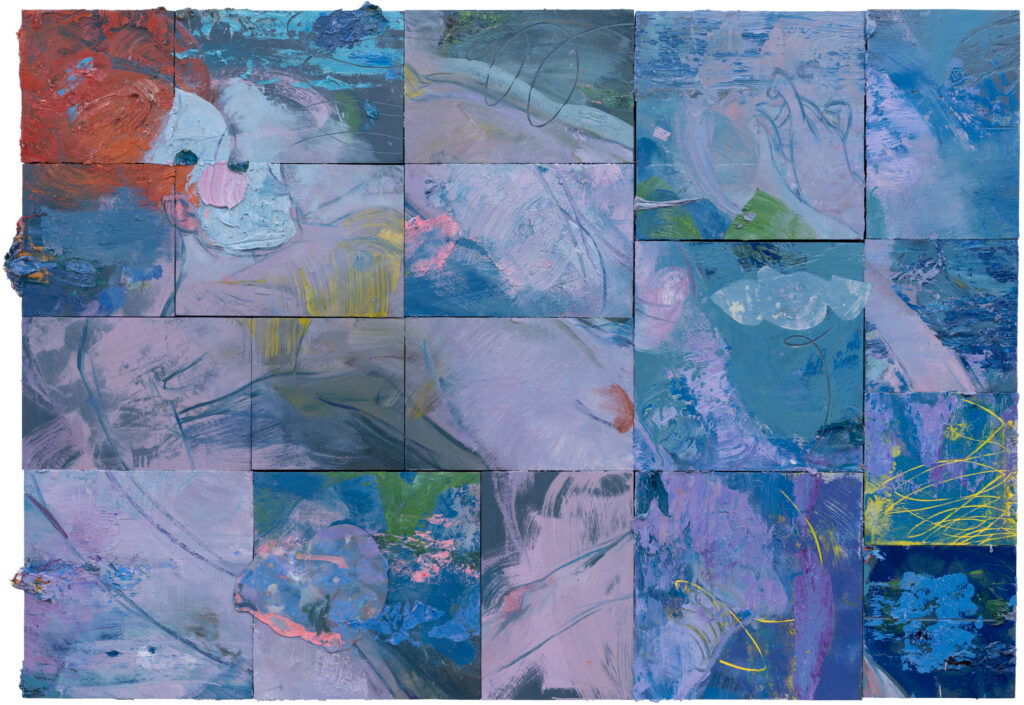

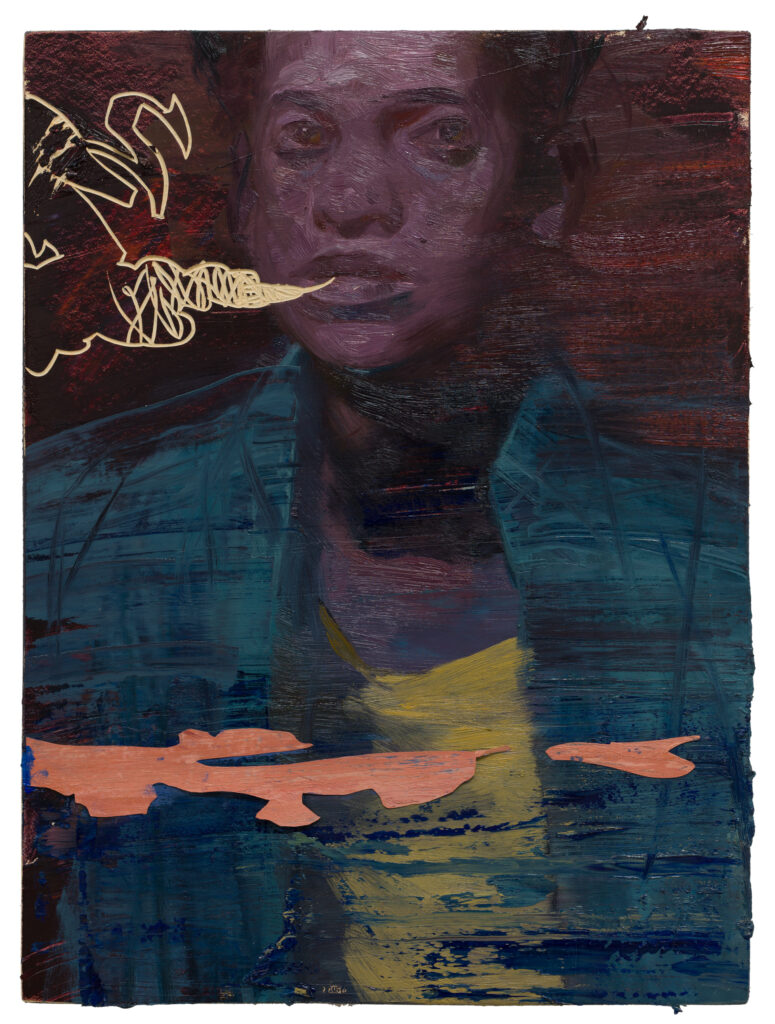

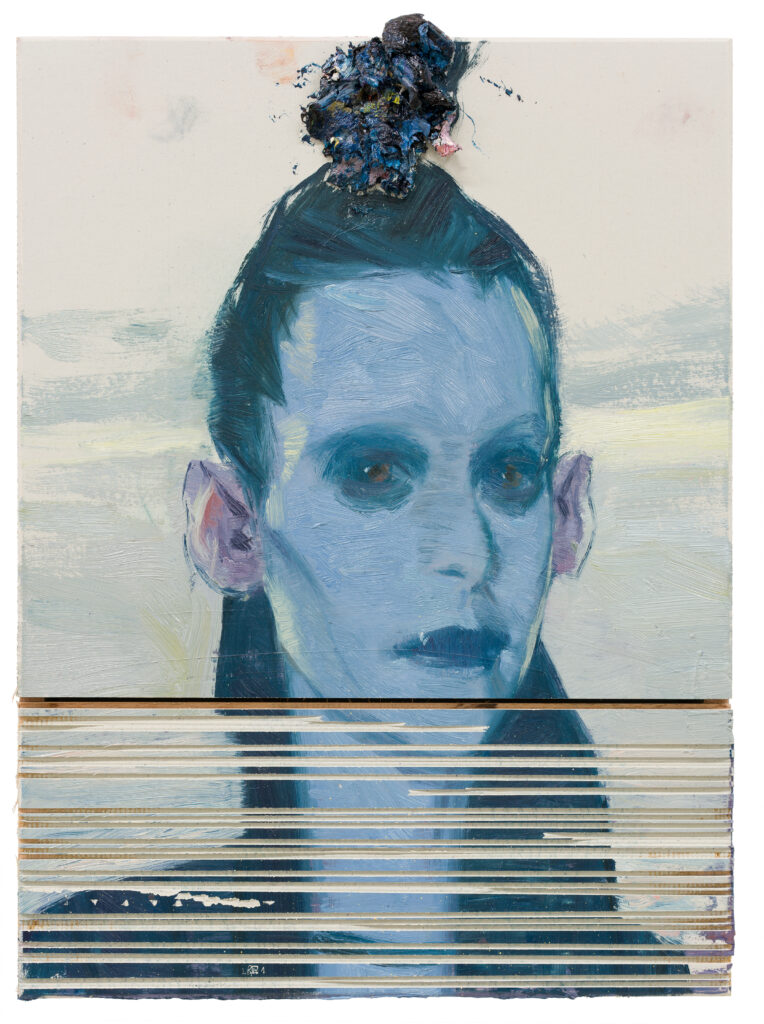

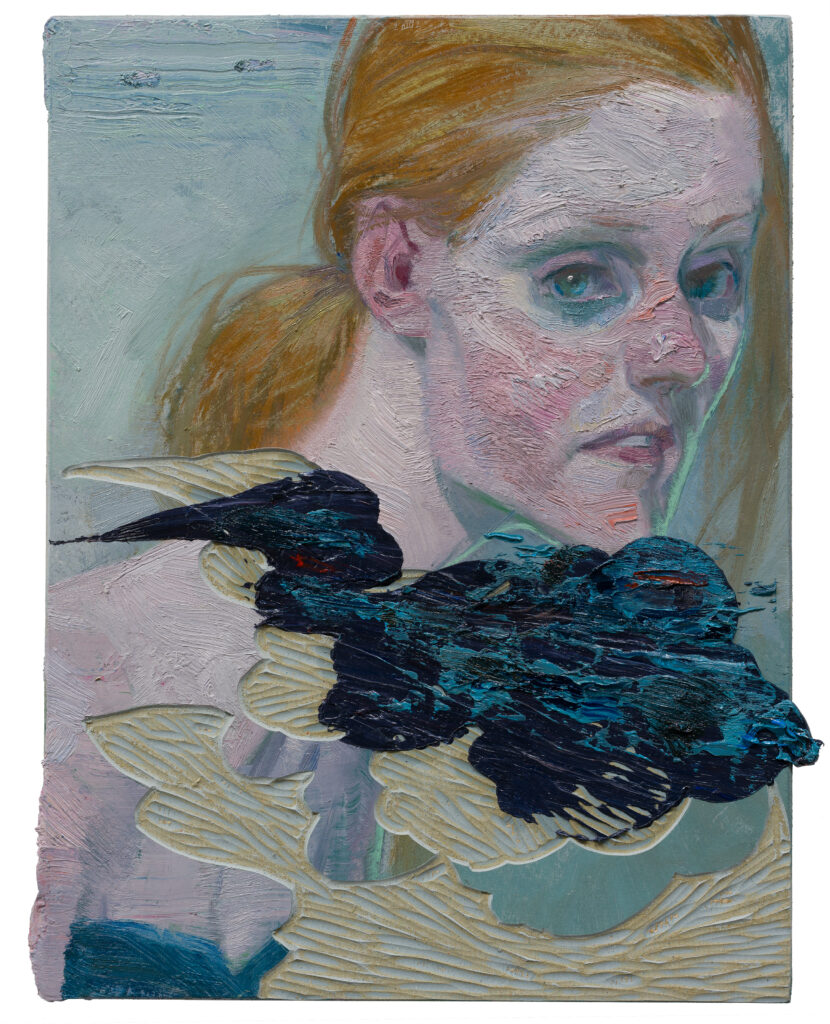

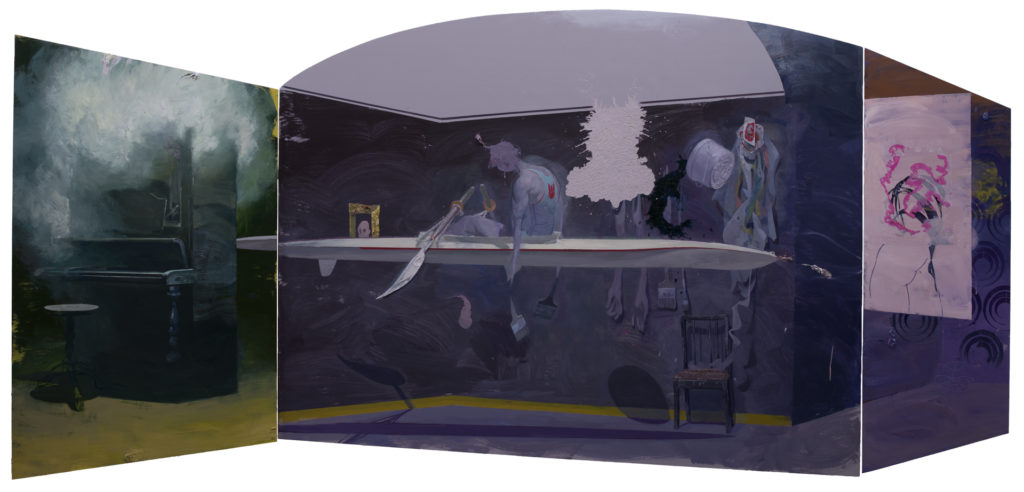

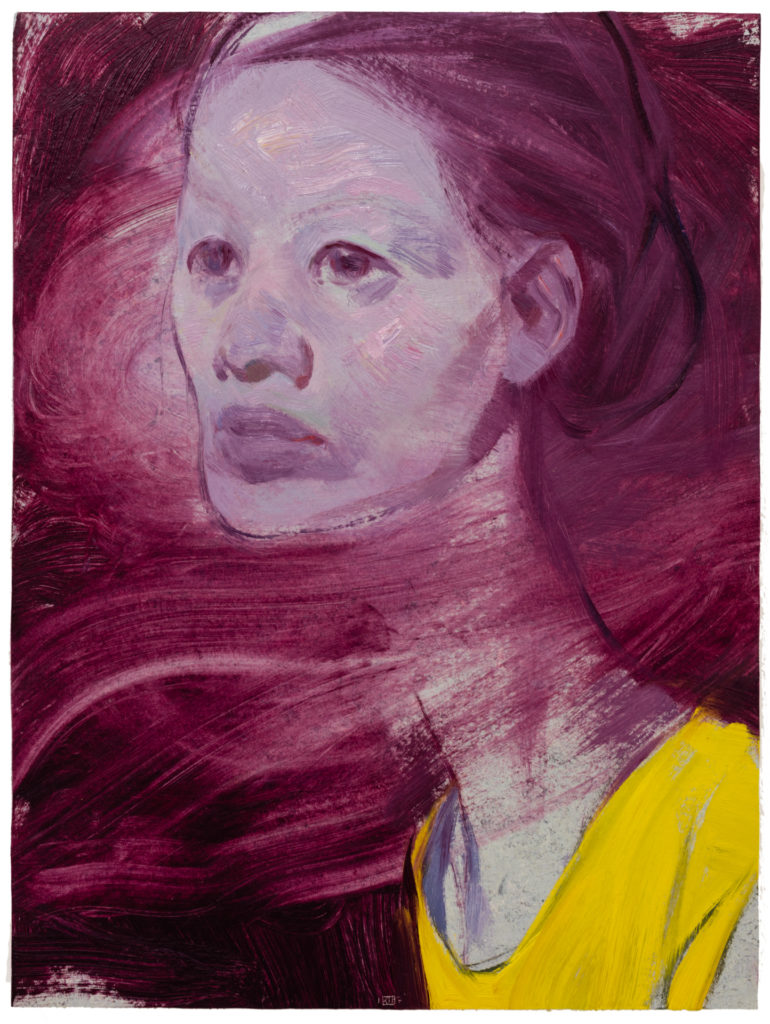

魯普雷希特.馮.考夫曼 Ruprecht von Kaufmann使用油彩創作,包括繪畫、雕塑和紙上作品,創作靈感來自於生活經驗,更多時候他利用閱讀文學、音樂、電影引發腦海中各種意象與想象,尤以電影影響甚巨。相較於電影的時間敘事與聲線的交織,繪畫是定格的作品,考夫曼 Kaufmann在繪畫中引入前與後的分隔,以此方式打開更多表達的可能性,也預期觀者觀看作品時,隨著畫面構圖的引導,產生強烈的情緒反應。繪畫是連續性的決策所構成的結果,同時也承擔著不可預期的畫面,在他的作品中常見反復被厚塗消失、模糊的面孔,指涉未設限且開放的人物形象。雖然他擅長觀察與捕捉人的形象,但卻不是創作傳統的「肖像畫」,人的面孔不是指特定的對象,而是特定類型的人。透過低彩度、抑鬱色彩的連續性構圖,考夫曼 Kaufmann 擅於捕捉深刻的個人時刻、個體的脆弱,也暗示一種普遍的人類經驗。

具象藝術(Figurative Art)是指作品的形象以現實世界中的對象為基礎,並在各種可辨識的人事物中,帶入各種藝術家的觀點與思想。不同於人物畫經典藝術家 法蘭⻄斯.培根(Francis Bacon)的作品受希臘古典悲劇的影響,表達人類的殘 酷暴力與恐懼,人物畫抽搐般的面孔特徵,人的形象與空間保持消失、失衡等狀 態,表現行屍走肉的靈魂。考夫曼 Kaufmann 以內斂且細膩的方式呈現人物畫, 以開放及幽默的手法,描繪當代人的矛盾與失落,他的創作融合超現實及荒誕不羈,談論個人的疏離及孤獨寂寥。對照 1940 年代美國藝術家愛德華.霍普 (Edward Hopper)的作品描繪各個靜謐場景、窗邊、加油站、餐館中的人們,每個獨立個體都陷入沈思彼此疏遠,這些個體間的關係及世界的想象,引發觀者的好奇。或是當代挪威藝術家拉爾斯.艾林(Lars Elling)所描繪的虛實交錯的魔幻世界,迭影的畫面,是對周圍環境世界的不完整體驗,憧憧幽影的再現。對應經典文學領域,法國文學家卡繆(Albert Camus)的荒誕,以孤寂與心靈疏離、 創造了人們荒謬的現實,人類既無力作惡也無力為善。抑或是當代電影鬼才戴維.林區(David Keith Lynch)的詭異多變的超現實風格,創造如夢似幻的影像。考夫曼 Kaufmann 以其擅長講故事,同時作品充滿黑色幽默及濃烈的憂鬱色彩的風格,一如其他跨越時代的創作者,他的作品反映出當下我們在動蕩不安的社會中的行為、思想和感受。

2022、2023年分於Bluerider ART台北·敦仁、上海·外灘舉辦個展,展出一系列代表作:大型作品 State of the art (2015)、Precious (2015),參照古典繪畫的精緻構圖,魔幻寫實的物件與人物,展開多則午夜詩篇。作品 Es geht weiter (2020)、Die Stadt der Blinden (2020),則描繪在移動、在眼盲狀態下集體行動的人群,一場荒謬又充滿戲劇性的歷險記。多幅描繪人具象臉孔的作品,如 Gone Man (2020)、Young man look at yourself (2020),呈現藝術家與描繪對象者的相遇,模糊的細節回憶起意識洪流中曾經相遇的臉龐。作品Die Gefahrten(2015),取材自古希臘荷馬史詩之一《奧德賽》,以希臘英雄奧德修斯漂泊十年的返家旅程,作為藝術家尋找理想、歸屬和自我表達過程的象徵,以儲物櫃中的「工具人」暗喻英雄故事中的「同伴」角色,在故事情節中創造與英雄的對比,也作為情節的推進,比如在《奧德賽》若非有同伴划船,奧德修斯便無法聽見海中女妖賽蓮的迷惑歌聲。作品Lying on the Sofa(2016)敘述藝術家兒時個人經驗,在躺臥在沙發注視天花板時,想象出一個顛倒世界,透過創造熟悉卻令人不安的情景,也創造全新的視角,如同畫中的潛水員漂浮在倒置的房間中,難以辨別其場景。作品Die Wild West Show(2019)以美國⻄部荒野神話探討人類對自然資源的過度開發與魯莽破壞,以堅強獨立的獵人形象包裝人類的貪婪、自私和罪性,並以此反躬自省。

各種電影與文學元素的輸入,構圖、光線、顏色、裁切輸出成為個人創作的靈感,每個角色面對觀眾獨自表述,每一次繪畫創作對考夫曼 Kaufmann而言,就如同執導一部電影一般(Painting as if Directing a Movie)。

Solo Exhibitions

2023 Leben zwischen den Stühlen´, Buchheim Museum, Bernried

2022 In the Street´, Kristian Hjellegjerde Gallery, London

2022 Monologue, Bluerider ART, Taipei, Taiwan

2021 Just Before Dawn´, Galerie Thomas Fuchs, Stuttgart

2021 Dreamscapes´, Cermak Eisenkraft Gallery, Prag

2020 The Three Princes of Serendip´, Kristin Hjellegjerde Gallery, London

2020 Inside the Outside´, City Gallery Gutshaus Steglitz, Berlin

2019 Inside the Outside´, UN Headquarters, New York

2019 Inside the Outside´, Museen Böttcherstrasse, Bremen

2019 Die drei Prinzen von Serendip´, Kunstsammlung Neubrandenburg, Neubrandenburg

2019 Die Augen fest geschlossen´, Galerie Thomas Fuchs, Stuttgart

2018 Die Evakuierung des Himmels´, Kunsthalle Erfurt, Erfurt

2018 Liederbuch´, Galerie Thomas Fuchs, Stuttgart

2017 Event Horizon´, Kristin Hjellegjerde Galelry, London

2016 The God of Small and Big Things´, Galerie Crone, Berlin

2016 Phantombild-Blaupause´, Nordheimer Scheune, Nordheim, Germany

2015 Grösserbesserschnellermehr´, Forum Kunst, Rottweil

2014 Fabel´, Georg Kolbe Museum, Berlin

2014 Carna(va)l´, Museum Abtei Liesborn, Liesborn

2013 Die Nacht´, Junge Kunst e.V. Wolfsburg

2013 Die Nacht´, Galerie Rupert Pfab, Düsseldorf

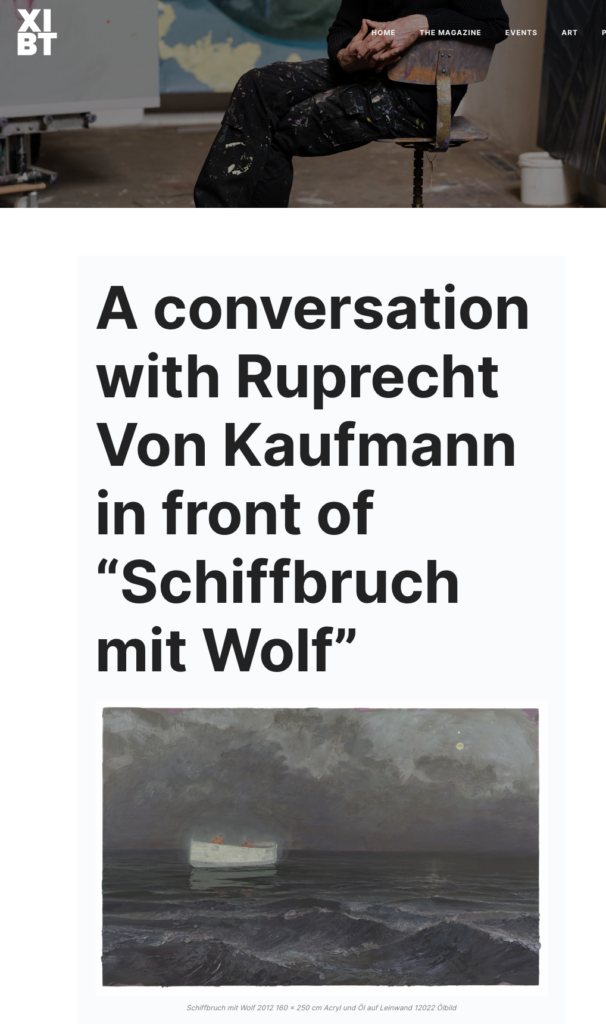

2012 Der Ozean´, Galerie Christian Ehrentraut

2011 Altes Haus´, Galerie Rupert Pfab, Düsseldorf

2011 Zwischenzeit´, Neue Galerie Gladbeck, Gladbeck

2010 Äquator Teil I´, Galerie Christian Ehrentraut, Berlin

2010 Herr Lampe´, Bundesbank, Frankfurt

2009 Nebel´, Galerie Christian Ehrentraut

2009 Halbmast´, Philara Collection, Düsseldorf

2008 Ruprecht von Kaufmann´, Galerie Rupert Pfab, Düsseldorf

2007 Eine Übersicht´, Konrad-Adenauer-Foundation, Berlin

2006 Bathosphere´, Ann Nathan Gallery, Chicago

2006 Bathosphere´, Kunstverein Göttingen

2006 Als mich mein Steckenpferd fraß´, Galerie Christian Ehrentraut, Berlin

2005 Bildwechsel´, Galerie Christian Ehrentraut, Berlin

2005 Neue Zeichnungen´, Kunstschacht Zeche Zollverein, Essen

2003 `Of Faith and Other Demons´, Claire Oliver Fine Arts, New York

Group Exhibitions

2023 Foreshadow, Bluerider ART Shanghai, Shanghai, China

2022 `On the Wall´, Building Gallery, Mailand

2022 `Das Eigene im Fremden – Einblicke in die Sammlung Detlev Blenk´, Museum Bensheim

2021 `Gefühle r(aus)! Global Emotion´, Motorenhalle, Dresden

2020 `Neue Wilde und Andere aus der Sammlung Stefan Neukirch´, Coesfeld

2019 `Feelings´, Pinakothek der Moderne, Munich, Germany

2019 `Metaphysica´, Haugar Art Museum, Tønsberg, Norway

2019 `Birkholms Echo´, Faaborg Museum of Art, Faaborg, Denmark

2018 `Contemporary Chaos´, Vestfossen Kunstlaboratorium, Vestfossen, Norway

2018 `Schwarze Romantik´, Künstlerhaus Thurn & Taxis, Bregenz, Topicuv Salon, Prague

2017 `Ecce Creatura´, Kallmann Museum, Ismaning

2017 `Paintingguide NYC´, Booth Gallery, New York, USA

2017 `Schwarze Romantik´, Bukarest, Berlin, Backnag, Bregenz, Prag

2016 `Wahlverwandschaften, German Art since the late 1960s´, National Museum of Latvia, Riga

2016 `Prozac´, Kunstverein Glückstadt, Glückstadt, Germany

2015 `The Vacancy´, Friedrichstr., Berlin

2015 `Kunst Wollen?´, openAEG, Nürnberg

2015 `Du sollst Dir (k)ein Bild machen´, Berliner Dom, Berlin

2015 `Time Lies´, KinoInternational, Berlin

2014 `The Sea´, Brandts Museum, Odense

2014 `Revolution´, Rohkunstbau, Roskow

2014 `Waffensichten´, Museum Galerie Dachau, Dachau

2014 `Malerei am Rand der Wirklichkeit´, Haus am Lützwoplatz, Berlin

2013 `Tierstücke´, Museum Abtei Liesborn

2013 ‘Alles Wasser’, Galerie Mikael Anderson, Copenhagen

2013 ‘Weltenschöpfer’, Museum für Bildende Kunst, Leipzig

2012 `Convoy Berlin´, Bzarsky Gallery, Budapest

2011 `I am a Berliner´, Tel Aviv Museum, Israel

2010 `Werkschau I der Erwine Steinblum Stipendiaten´, Kunst:raum Syltquelle, Rantum / Sylt

2009 `Menschenbilder 1620/2009´, Museum Hoexter-Corvey, Hoexter

2008 `Daydreams & Dark Sides´, Künstlerhaus Bethanien, Berlin

2007 `Stipendiatenausstellung´, Konrad-Adenauer-Foundation, Berlin

2006 `Full House´, Kunsthalle Mannheim

2006 `Gletscherdämmerung`, Eres Stiftung, München

2003 `RePresenting Representation VI´, Arnot Art Museum, New York

2002 `The Perception of Appearance´, The Frye Art Museum, Seattle

2001 `Representing LA´, The Frye Art Museum, Seattle, Art Museum of South Texas and Orange County Museum of Art, LA

Publication

Dissonance – Platform Germany, DCV, Texte: Mark Gisbourne, Christoph Tannert, 2022, ISBN 978-3-96912-060-6

Leben zwischen den Stühlen, Distanz, Texte: Dr. Brigitte Hausmann, Daniel J. Schreiber, Sylvia Volz, 2020, ISBN 978-3-95476-354-2

Inside the Outside, Distanz, Maynat Kurbanova, Michele Cinque, 2019, ISBN 978-3-95476-270-5

Maynat Kurbanova, Michele Cinque, Inside the Outside, Distanz

Magdalena Kröner, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Kunstmarkt

Robert Hughes, Rolf Lauter, Julia Wallner, Ruprecht von Kaufmann 2005-2006, ISBN 978-3-00-020112-7

Leah Ollman, Los Angeles Sunday Times, ‘Painting a Mirror for Humanity’, 16. Juni 2002

Garrett Holg, Art News, ‘A futurist Manifesto’, Ruprecht von Kaufmann at Ann Nathan Gallery Chicago’, Januar Ausgabe 2002

Collection

Collection of the Federal Republic of Germany

Collection of the German Bundestag

Collection of the National Bank of the Federal Republic of Germany, Frankfurt

Coleccion Solo, Madrid

Collection Ole Faarup, Kopenhagen

Collezione Coppola, Vicenza

Hort Family Collection, New York

Uzyiel Collection, London

Sammlung Philara, Düsseldorf

Sammlung Hildebrand, Leipzig

Sammlung Holger Friedrich, Berlin

Sammlung Museum Abtei Liesborn, Liesborn

Sammlung Veronika Smetackova, Pragu